요즘은 소설을 읽지 않는다. 나의 공감 민감도는 소설의 감정을 담아내는 것이 벅차다. 어릴 적에는 담을 감정들이 적어 그럭저럭 읽었는데 나이 들면서 생생한 삶의 감정들이 벅차서 읽지 않았다.

읽으며 울었다.

"나"의 화자 단락에서는 거침없이 눈물이 흘렀고

"너"의 화자 글에서는 잦아들며 읽었다.

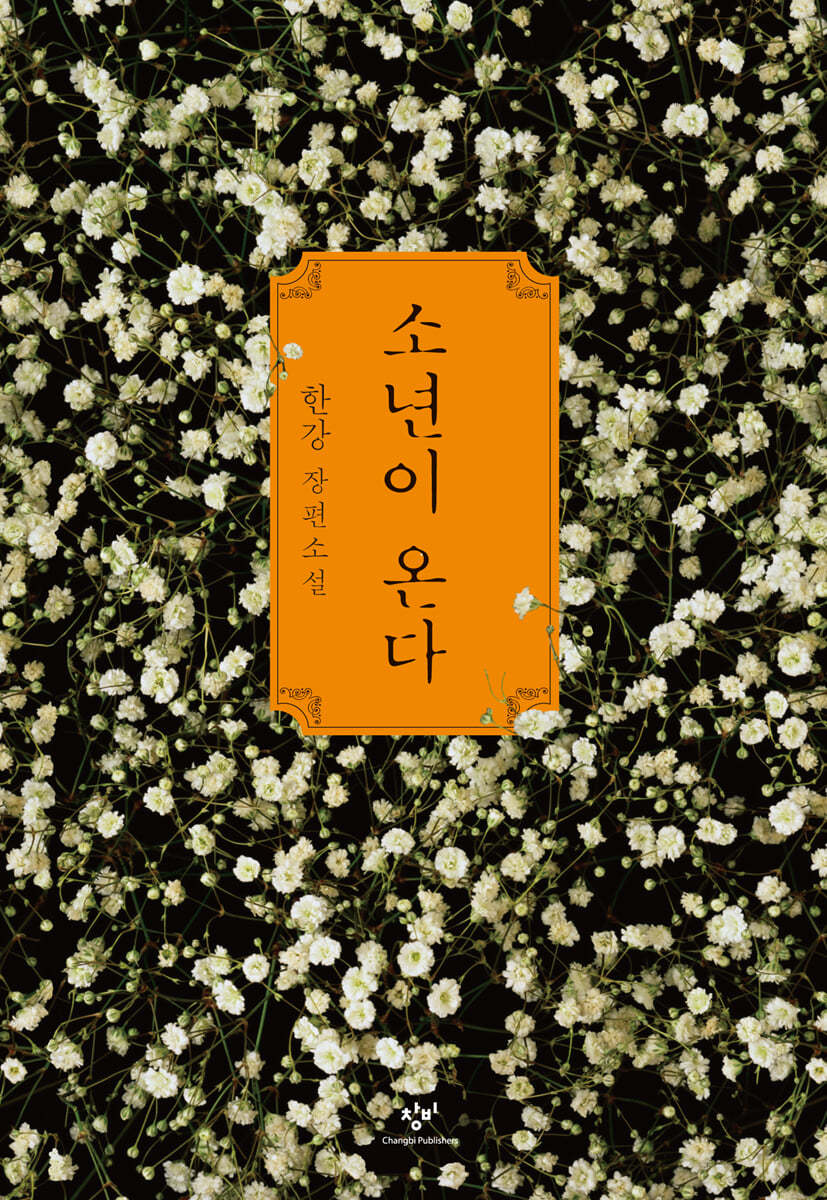

한강 작가의 글이 시적이라 더 흔들렸다.

관찰적 묘사글들은 글자와 나 사이에 어느 정도의 거리감을 준다.

그러나 시는 다르다.

글 쓰는 이의 감정과 울렁거림을 그대로 전달하는 진동의 힘을 가진

단어들로 내 안에 같은 울림을 만들어낸다.

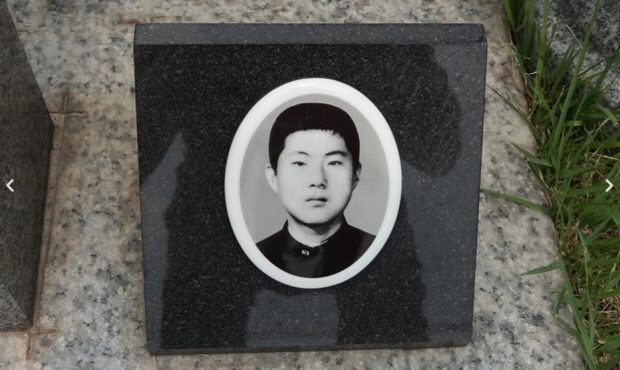

동호의 영혼의 울렁거림을 그대로 한강 작가가 전달해 준다.

발포를 명령한 자도 죽었다. 그는 동호를 만났을까?

시민군에 맞서던 군인들도 죽어서 그들을 만났을까?

그리고 다시 묻는다.

과거가 현재를 도울 수 있는가?

죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가?

또한 산 자로써 묻게 된다.

죽은 사람들의 속사정은 알 수 없다.

그러나 산자로써 그럼 우리는 이 울림을 어떻게 받아내야 하는가?

책의 내용 중 군중의 힘에 의해 의로운 자는 의롭게 나아가가며, 똑같은 군중의 힘에 의해 잔혹한 자는 또한 잔혹해 진다는 말이 있다.

사회적 힘이 미력해지고 개인의 의지적 힘이 더욱 강한 지금, 우리는 우리의 의지적 힘을 의롭게 쓸 것인지, 반대로 쓸 것인지 끊임없이 물어야 되지 않을까?

유시민 작가가 유튜브 영상에 보수는 생존에 머물러 있다고 언급했다. 그리고 자신은 생존하려는 욕구의 존재와 초월하려는 성자적 존재 그 사이 어느 쯤에 있다고 했다. 그 위치도 현실을 등진, 생존을 포기한 성자를 의지적으로 배제하며 그 어디 쯤에서 살고 있다고 했다.

나도 나의 지금을 어느 쯤에 위치시키고 있는지 물어야할 것 같다.

불안한 생존의 욕구에 버텨내며 존재로써 살아가기 위한 노력..

그 첫번째가 생존의 무리가 일으킨 참상을 기억하며 그 죽음이 헛대이 되지 않도록 지켜내는 것이 아닐까 생각한다.

어쩌면 보수라는 무리의 태극기 속에는 태극기를 덮어야 했던 죽음을 촉발하는 방아쇄를 당긴 사람들도 있지 않을까? 적어도 그들의 행동 속에 죄책감이 있다고 생각하고 싶다. 죄책감 때문에 자신은 옳은 것을 지키기 위해 했을 뿐이라는 믿음을 강박처럼 지키려는 생존의 마음이라고 생각하고 싶다.

또한 한강 작가의 노벨상 수상을 침묵하는 정부라면 어쩌면 그 권력의 벽돌 속에 방아쇠를 당기도록 했던 권력자가 있으며 그렇기에 자신들의 미친 짓을 망각 속에, 시간 속에 희석시키려는 것이 아닐까 의심도 한다.

그렇기에 희석되지 않고 살아 증언하는 한강 작가의 "소년이 온다"는 읽으며 마음 아프지만 읽어야할 책이다.